Dal discorso per Marie Géant

Non sapeva camminare, correva. Non stava ferma un attimo, gambottava. “Gambottare” è un’espressione dell’est della Francia. “Smettila di gambottare” vuol dire “Siediti una buona volta”. Ebbene, è successo, si è seduta una volta per tutte.

Andava a dormire presto e si svegliava alle cinque del mattino. Per non fare la fila era la prima ad arrivare nei negozi. Aveva un sacrosanto orrore delle file. Alle nove, con la sua sporta a rete, aveva già fatto le spese per la giornata.

È morta nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio, un giorno festivo, dopo che per tutta la vita aveva sfacchinato. Spero che non abbia dovuto fare troppa fila davanti alle porte del paradiso, con tutti i festaioli che si schiantano in macchina la notte di Capodanno.

Per le vacanze, su mia richiesta mi faceva trovare due ferri da maglia e un gomitolo di lana. Non sono mai andata oltre i dieci ferri. Immaginando di mettere le annate una dietro l’altra devo aver fatto una sciarpa che mi avvolgerà intorno al collo quando la raggiungerò in paradiso. Sempre che mi meriti il paradiso.

Al telefono si annunciava dicendo “Sono la nonnetta”, e rideva.

Ogni settimana scriveva lettere ai figli, tutti lontani. Scriveva come pensava.

A ogni compleanno, Natale, Pasqua e festa comandata mandava pacchetti e assegni ai suoi “cocchi”.

Le piacevano la birra e il vino.

Faceva il segno della croce sul pane prima di tagliarlo.

Diceva spesso “Gesummaria”, era come una punteggiatura, un punto che metteva alla fine di ogni frase.

Sulla sua credenza c’era una grossa radio che restava accesa tutta la mattina. Siccome p rimasta vedova molto presto ho spesso pensato che la voce maschile degli speaker le tenesse compagnia.

Da mezzogiorno in poi la televisione dava il cambio alla radio, per ammazzare il silenzio. Guardava tutti i quiz più cretini e finiva per addormentarsi davanti a Febbre d’amore. Commentava ogni battuta dei personaggi come se esistessero davvero.

Due o tre anni prima della caduta che l’aveva costretta a lasciare il suo appartamento e trasferirsi in una casa di riposo le hanno rubato dalla cantina ghirlande e palle di Natale. Mi ha telefonato in lacrime, come se le avessero rubato tutti Natali della sua vita.

Cantava spesso, molto spesso. Anche alla fine della vita diceva: “Ho voglia di cantare”. Diceva pure: “Ho voglia di morire”.

Andava a messa tutte le domeniche.

Non buttava niente, meno che mai gli avanzi. Li riscaldava e li mangiava. Certe volte stava male a forza di mangiare e rimangiare la stessa cosa finché non ce n’era più, ma preferiva vomitare pur di non buttare un tozzo di pane nella spazzatura. Scampoli di guerra nello stomaco, presumo.

Comprava vasetti di senape decorati che teneva per i nipotini, i suoi cocchi, quando andavano in vacanza da lei.

Sul fornello c’era sempre una pentola di ghisa in cui cuoceva a fuoco lento qualcosa di buono. Una gallina al riso le durava una settimana. Metteva da parte il brodo per le cene. Sui fornelli c’era anche una padella con due o tre cipolle o una salsetta che faceva venire l’acquolina in bocca.

Ha sempre vissuto in affitto, non ha mai posseduto una casa. L’unica cosa di sua proprietà era la tomba di famiglia.

Quando sapeva che stavamo arrivando per le vacanze ci aspettava alla finestra della cucina scrutando le macchine ch si fermavano nel piccolo parcheggio in basso. Vedevamo i suoi capelli bianchi dietro la finestra. Appena arrivati ci diceva: “Quand’è che tornate a trovare la vostra nonnetta?”, come se volesse che ripartissimo.

Gli ultimi anni non ci aspettava più. Se avevamo la sfortuna di arrivare alla casa di riposo con cinque minuti di ritardo per portarla al ristorante la trovavamo a mensa con gli altri vecchi.

Dormiva con una retina sulla testa per non sciuparsi la messa in piega.

Ogni mattina beveva un bicchiere d’acqua tiepida con un limone spremuto dentro.

Aveva un copriletto rosso.

È stata la madrina di guerra di mio nonno Lucien. Quando è tornato da Buchenwald non l’ha riconosciuto. Sul comodino aveva una fotografia di nonno Lucien, poi anche la fotografia l’ha seguita alla casa di riposo.

Mi piaceva un sacco mettermi le sue sottovesti di nylon. Siccome comprava tutto per posta riceveva una quantità di omaggi, cianfrusaglie di ogni genere. Appena arrivavo a casa sua le chiedevo se potevo andare a frugare nell’armadio. “Come no, vai” diceva, e io rovistavo per ore, trovavo messali, creme Yves Rocher, stoffe, soldatini di piombo, gomitoli di lana, vestiti, foulard, spille, bambole di porcellana.

Aveva la pelle delle mani rugosa.

Qualche volta le ho fatto la messa in piega.

Per risparmiare non faceva scorrere l’acqua quando sciacquava le stoviglie.

Negli ultimi tempi, riferendosi alla casa di riposo, diceva: “Che ho fatto al buon Dio per ritrovarmi qui?”.

Ho cominciato a non dormire più da lei a diciassette anni. Andavo da una zia che abitava a trecento metri da casa sua in un bell’appartamento sopra un grande caffè e un cinema frequentato dai giovani, con calciobalilla, videogiochi e gelati. Mangiavo comunque dalla nonna, ma preferivo dormire dalla zia per le sigarette che fumavamo di nascosto, il cinema tutto il giorno e il bar.

A stirare e fare le pulizie dalla zia avevo sempre visto la brava signora Féve, finché un giorno mi sono imbattuta nella nonna che passava l’aspirapolvere nelle camere. Sostituiva la signora Féve che era in ferie o malata. Certe volte capitava, così mi hanno detto.

Il giorno in cui è morta non sono riuscita a chiudere occhio a causa del disagio che c’era stato fra noi in quel momento, quando avevo aperto la porta ridendo e l’avevo trovata che faceva le pulizie, piegata in due sull’aspirapolvere per arrotondare il fine mese. Ho cercato di ricordare cosa ci fossimo dette quel giorno, ed è stato questo ad impedirmi di dormire. Continuavo a rivedere quella scena, una scena che avevo completamente dimenticato fino a quando non è morta. Per tutta la notte ho aperto quella porta e l’ho trovata che puliva in casa d’altri, per tutta la notte ho continuato a ridere con i miei cugini mentre lei passava l’aspirapolvere.

La prossima volta che la incontrerò le domanderò. “Nonna, ti ricordi quando ti ho visto fare le pulizie dalla zia?”. Di sicuro farà un’alzata di spalle e dirà: “E i cocchi? Stanno bene, i cocchi?”.

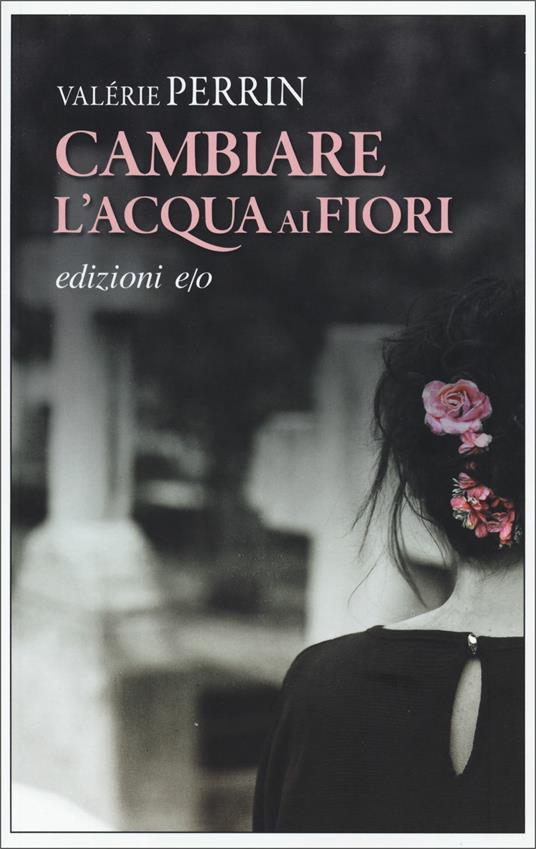

Questo è un brano tratto dal romanzo “Cambiare l’acqua ai fiori”, di Valerie Perrin. Narra la storia di una guardiana di cimiteri, che dedica la sua vita ad onorare la quiete eterna degli ospiti del camposanto, così come i parenti ne hanno onorato la vita. Conserva minuziosamente un registro in cui annota tutto: lo svolgimento dei funerali, i fiori prediletti dei defunti e dei loro cari, persino i discorsi funebri. E’ proprio un discorso funebre che ho scelto di proporre. Mi ha molto colpito, per la capacità che ha la morte, nel suo impattante valore emotivo, di portare alla memoria piccoli particolari, che la mente spesso cancella, ma che durante il lutto ritornano in tutta la loro potenza evocativa. Improvvisamente si ricordano dettagli, apparentemente fatti di poca importanza, ma di fronte ai quali l’anima di riattiva e sente il bisogno di costruire nuovi significati, che aiuteranno a ricostituire la vita di chi resta. Dal mio punto di vista è un discorso che apre il cuore e che può mostrare la vita, e non solo la morte, da una diversa prospettiva.